こんにちは。近畿大学経営学部の高橋一夫です。

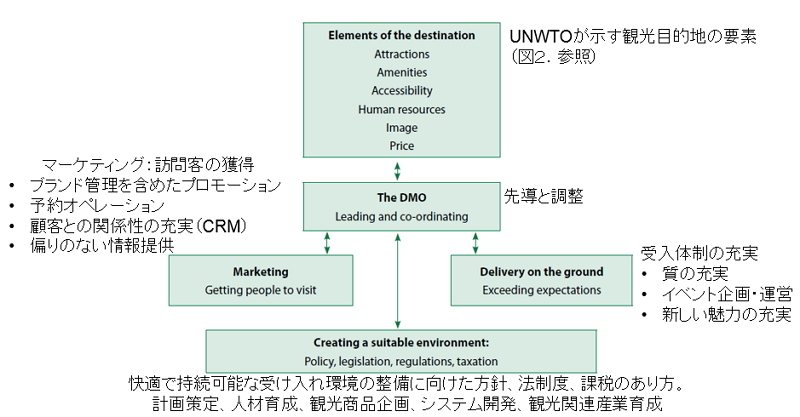

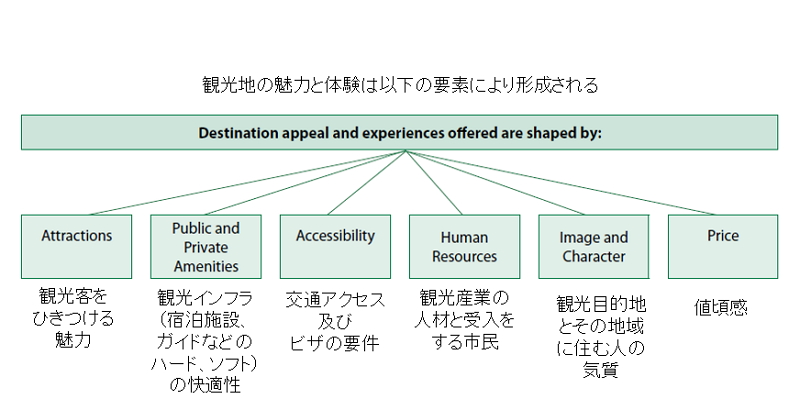

初回の「地方創生とDMO」が掲載されてから、以前一緒に仕事をした人たちから電話やメールを頂きました。異口同音のように、「DMOってよくわからない」、「今、自分の地域で進めていることはDMOというのか」という内容です。DMOはもともと欧米の概念であり、観光客誘致のプロモーションを中心に機能展開がされていますので、従来からの観光協会とは何が違うのか、観光庁が政策として取り組んだ観光地域づくりプラットフォームではいけないのか、という声は以前からありました。UNWTO(世界観光機関)は、2007年に発行した“A Practical Guide to Tourism Destination Management” でDMOの機能や役割について言及しています(図1.図2参照)。これらの機能は、多少の違いはあっても日本の観光協会や観光地域プラットフォームが既におこなっていることであり、特段目新しいことではありません。では、今、なぜDMOの導入議論が湧き上がってきているのでしょうか。それは、日本において従来の観光振興のあり方に限界が見えてきていること、観光振興組織の機能の「質」に欧米と日本では違いがあるということ、の2点が明らかになってきたからだと思います。今回は、前者の「従来の観光振興の限界とはどういうことか」を確認していきたいと思います。

図1.UNWTOの示すDMOの機能と役割

図1.UNWTOの示すDMOの機能と役割※出所:UNWTO、A Practical Guide to Tourism Destination Management、2007※出所:筆者作成、なお図の周辺の解説は、同書の本文から引用

図2.観光目的地に求められる要素

図2.観光目的地に求められる要素※出所:図1.に同じ。また、図の周辺の解説も、同書の本文から引用

従来の観光振興のあり方の限界

これまで、地域は日本人のマーケットを中心に観光振興の方針を立ててきました。しかし、1990年の後半から日本人の国内旅行市場は成長に陰りが見え始めてきており、今後も生産年齢人口と比例して減少していくと考えられます。一方で、訪日外国人客(インバウンド)は小泉内閣に始まるビジット・ジャパン・キャンペーン以降、国の政策として積極的な誘致策が功を奏し、リーマンショックに端を発した2009年や東日本大震災や福島原発事故による2011年の減少はあったものの、特に2012年以降は大きな伸びを示していることは、皆さんご存知の通りです。

こうした環境下にあって、地域は従来の日本人を中心にした観光振興のあり方を見直し、訪日外国人客に向けたマーケティング・受け入れ体制の見直しを進めていかなければなりません。

(1)外国人旅行客の受け入れ体制の強化

外国人旅行客の誘致や受け入れは、言葉や思考、習慣だけでなく、トレンドとなっている嗜好も分かっておくことが大切です。旅行行動は国籍、民族により異なることが指摘されています。流通科学大学の今西珠美氏は「旅行には人間の基本的欲求(筆者注:寝食、衛生、安全の感覚など)が多く含まれ、嗜好性(買い物、観光の見学先や旅行の日数、形態、費用など)は国民、国籍、民族によって異なるため、市場ごとに個別対応が必要になる」というのです。

考えてみればその通りなのですが、言うは易し行うは難しで、実践に活かしていくのは容易いことではありません。日本人マーケットでは文化的背景が似通っていますから、温泉の入り方はある意味、常識としてマナーが通用しますし、食材の選択において宗教を意識する必要はあまりありません。訪日外国人客に寄り添い、経験をともにする毎日の現場で受け入れの知とスキルが生まれ、仕事ができる人が育っていきますが、2020年の4000万人を考えれば、より一層の人材の充実は欠かせません。受け入れ体制の強化はWi-fiの充実だけではないのです。

(2)マーケティング、プロモーションの見直し・強化

訪日外国人旅行客へのアプローチが地域の観光振興課題だとすれば、従来のようにパンフレットやマップを作ることがその解決策ではありません。地域の観光コンテンツは、どの国をあるいはどの民族をターゲットとし、彼らが求める価値をどのように提供するのかを明らかにしながらマーケティング戦略を練り上げていかなければなりません。誰でもいい、世界中から来てくれたらいいんだ、というようなやり方では千に三つしか当たらない仕事のやり方と同じです。特に、観光客誘致の業務は日々展開しなければならないことであり、今ある財源を有効に活かしながらマーケティングを行うには、デジタルの活用は喫緊の課題と言えるでしょう。

デジタルマーケティングにおいて「従来からの知り合いではないが、旅行という共通の関心事で結びつく」サイトにトリップアドバイザーがあります。2枚の写真は、世界最大の閲覧数を持つ旅行口コミサイト、トリップアドバイザーの「外国人に人気の日本のレストラン」で1位になったレストランです。1枚は2016年の1位となった岐阜県高山市の「平安楽」という中華料理店、もう1枚は2017年に1位になった大阪市の「ちとせ」というお好み焼き店です(いずれも著者撮影)。

平安楽は高山市内の歴史的景観地区から外れた商店街の一角にあり、ちとせは西成のドヤ街の近くにあります。ともに写真の店構えを見ただけでは、外国人が行きたいレストランのNO1とは、失礼ながら思えません。しかし、この2軒に共通しているのは、外国人に対しフレンドリーで日本人と同様のサービスをしっかりとしていることだと思います。

The hosts are very warm and welcoming. The plum wine is home-made and tastes very nice. She even gave us directions around the area.(ホストは温かく迎え入れてくれます。手作りの梅酒は本当に美味しく、女将さんはこの周辺の案内も教えてくれるのです。‐平安楽へのコメント)

The lady responsible for serving the drinks never let our glasses out of water, from the moment we arrived to the moment we left.(ここの女性-筆者注:アルバイトの女性-は私たちがこの店に着いた時から席を離れるまでコップの水がなくなっていないかを注意深く見守り、ちゃんと注ぎに来てくれるのです。-ちとせへのコメント)

これらのコメントには、外国人を拒絶することなく日本人と同様に素直に迎えてくれる様が見て取れますし、マーケティングや受入のあり方について考えさせられます。

(3)行政主導の観光振興のジレンマ

行政の皆さん(公務員)はその職務上、公平性が求められています。「全体の奉仕者」として公共の利益のために働いています。しかしながら、税や社会保障のように制度的に誰に対しても公平でなければならいように、観光振興事業でも同じように接するのは「公平性の呪縛」とも言えるのではないかと思います。

観光振興事業は、他の国や地域との比較の中で、消費者に選ばれ続けないといけないのです。観光振興事業においては「チャンスは公平」であることは必要でしょうが「制度的に公平」である必要はありません。頑張る事業者、魅力ある事業者とともに地域を売り出すマーケティング活動を行い、旅行客に来ていただいて満足をしていただくことが、口コミによってその地域の魅力が拡散することにつながり、「公共の利益」に適うことになるのではないでしょうか。

「地域」や「業界団体」とは付き合えるが、個別の事業者と正面から向き合うことは難しい、ということを行政の方から伺います。デジタルマーケティングの時代は、従来からのやり方を見直すように求めています。観光行政とDMOの役割分担(別稿で詳細を記述予定)をすることで解決を図らなければなりません。

今回は、観光振興の現場で変化が求められていることを示しました。地方創生、日本を取り巻く観光市場の変化、ICTの活用によるビジネスモデルや観光振興のあり方の変化、それらに対応しきれず制度疲労を起こし始めた観光行政と観光協会などの従来型の観光振興組織。こうした時代の変化と要請に応える新たな「観光地経営」の主体がDMOだと、私は考えます。

次回は、日本の観光振興組織の機能の「質」が、なぜ欧米とは違うのかを考えたいと思います。

前回コラム:

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】