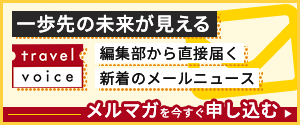

政府が掲げる2030年の訪日外国人6000万人、消費額15兆円の目標に向けて、さまざまな施策を展開する観光庁。近年、インバウンド拡大とともに体制を強化し、大規模な増員や組織改正が進められてきた。その一環として、2017年に観光資源課に新たに立ち上げられたのが「新コンテンツ開発推進室」だ。

2021年度予算では「国内外の観光客を惹きつける滞在コンテンツの造成」として一般財源から8億円を充当。前年度の4000万円から大幅に増額され、同時に役割も大きくなった。なかでも、観光DXの推進は同室の目玉ともいえる。室長(2021年6月時点)の中谷純之氏に、同室が目指す観光DXのカタチと目指す未来を聞いてきた。

デジタルとリアルの融合で新たな価値を

新コンテンツ開発推進室が取り組む施策領域は幅広い。大きく分類すると、旅行者数の増加と消費額を増加させるための施策を観光テーマにあわせて分類している。

主な観光テーマは、新たな価値を創出する「アドベンチャーツーリズム」、水中アクティビティの安全・安心を整備する「ビーチ観光」、日本の高度な医療資源を活用する「医療観光」、企業の幹部をターゲットにする「産業観光」、コーチング事業を通じた「地域の魅力再発見」、新たな日本ブランドを創出する「スポーツ・文化遺産との連携」、高い旅行支出が望める「ゴルフ」。そして、デジタル技術による観光サービスの変革を進める「観光DX」だ。

このなかでも一番予算配分が大きいのが「DX推進による新たな地域観光モデル構築」。観光庁で初めての科学技術関連の予算になる。

観光庁資料より中谷氏は、その内容について「VRやARなどの単発の技術ではなく、リアルと融合した観光資源を磨くためのDXを推進している。デジタル技術とリアルとの融合に価値を見出していくのが仕事だ」と説明。当たり前のデジタル化のあとにDXで観光サービスを変革し、新たな観光需要を創出していくことが必要と指摘する。

観光庁資料より中谷氏は、その内容について「VRやARなどの単発の技術ではなく、リアルと融合した観光資源を磨くためのDXを推進している。デジタル技術とリアルとの融合に価値を見出していくのが仕事だ」と説明。当たり前のデジタル化のあとにDXで観光サービスを変革し、新たな観光需要を創出していくことが必要と指摘する。

その例として、コロナ禍で普及したオンラインツアーを挙げる。「劣化型旅番組のようなオンラインツアーはコロナ後に消える。生き残るのは、リアルと掛け合わせた双方向のオンラインツアーになるのではないか」と見通す。来訪意欲を刺激するツアーに加え、「たとえば、ツアー中に実際にショッピングもできるような」仕掛けに、新しい需要を生み出すコンテンツとしても期待をかける。

JTB総合研究所の調査では、オンラインツアーで旅行意欲が高まったとする人も多いが、一方で「逆にリアルの価値が高まった」と考えている人も多い結果がでている。新コンテンツ開発推進室のDX施策には、この消費者の意識変容も背景にある。

観光庁 観光地域振興部 観光資源課 新コンテンツ開発推進室長 中谷純之氏 (2021年6月当時)

地域の観光DXに必要なことは、観光資源の再発掘

地域の観光産業は、コロナ禍で疲弊している。一人あたりの付加価値の低さや利益率の低さといった根源的な課題のうえに、前代未聞の需要激減に襲われた。

中谷氏は「今後も『冬の時代』は突然やってくる」としたうえで、DXを念頭に「日銭を稼ぐだけでなく、将来への投資に資金を回すべき」と強調。コロナ禍だからこそ、コストカットではなく、「収益力の強化と付加価値の向上を目指すべき」と力を込める。

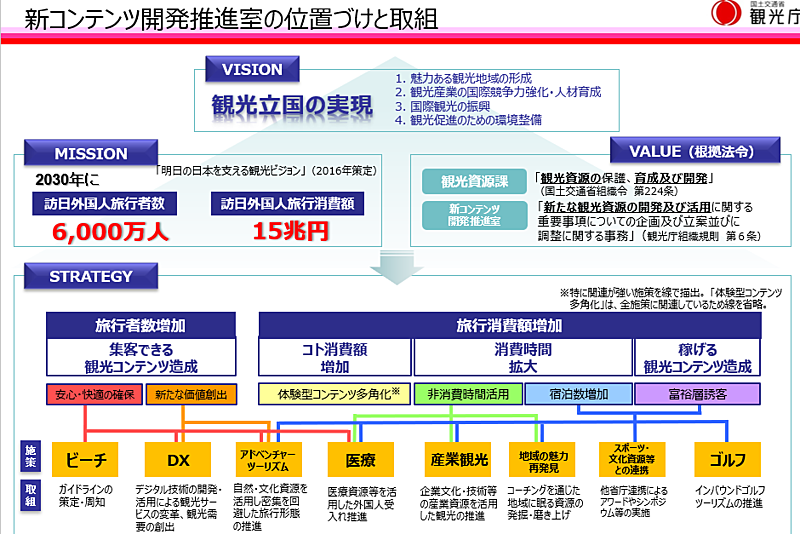

そのためには、地域の観光資源の再発掘と再利用が求められる。中谷氏は、そこで必要なのは「外部の視座」とみる。ポテンシャルはあるが、見過ごされてきた資源を原石として再評価する視点は内部の視座では限界がある。

発掘された原石を、これも外部のコーチングによって磨き上げ、ダイヤモンドとして加工したうえで商品化すれば、「これまでの安価で画一的な薄利多売の商品ではなく、収益性の高い着地型観光コンテンツとして販売することが可能になるのではないか」と提言する。

「大量消費のパッケージに軸足を置きすぎている。ニーズが多様化しているなかで、豊かな観光コンテンツを造成することに注力してほしい。たとえば、富裕層でも、モダンラクジュアリーは、本物感、特別感、自分だけ感を求めている。プライベートジェットを使う人たちだけが富裕層ではない」(中谷氏)。

観光庁資料より画一性の打破。その対極にあるのが、豊かな体験が楽しめるコンテンツの造成だ。

観光庁資料より画一性の打破。その対極にあるのが、豊かな体験が楽しめるコンテンツの造成だ。

中谷氏は「これまでは、機能を持続し、効率的に低単価で売ることに注力してきた」と指摘し、それを持続的イノベーションと位置づける。しかし、高単価で特別感のある商品を造成するためには、大企業病から脱却する破壊的イノベーションが必要と主張する。

そのためには、複数要素の価値を結びつけることで付加価値を高めていく必要がある。中谷氏は、新結合による新しいイノベーションのわかりやすい例として、ドライヤーと櫛を組合わた「くるくるドライヤー」や、トイレとシャワーを組み合わせた「温水洗浄トイレ」を挙げる。

また、価値に付加するだけでなく、価値そのものを見直すことも破壊的イノベーションにつながるとの考え。たとえば、企業視察の分野では、企業の研修という名目で無償とするのではなく、対価を求めることで、企業側がコンテンツの質を上げ、それによって参加者の体験の価値も上がる。さらに体験の価値があがれば、価格を上昇させても満足度は下がらないはずだ。

こうした方向性は、将来再開されるインバウンド市場に向けてだけでなく、より持続可能な観光が求められる国内旅行市場でも、求められるはずだ。

地域に求められる本気の観光DX、人材育成も急務

観光庁では、地域のDX推進に向けてさまざまな施策を打ち出している。今年度では、新たに科学技術系予算を使った「これまでにない観光コンテンツやエリアマネジメントを創出・実現するデジタル技術の開発事業」を始めた。特徴的なのは、採択事業に対して年内に特許出願を義務付けていることだ。補助金目当ての事業者を排除する目的もあるという。

この事業では5件が採択。たとえば、「鹿島アントラーズを基軸としたエリアマネジメントの変革」では、ホームスタジアム周辺と鹿嶋市内において、センサーなどを用いて多様なリアルタイムデータを収集することで、混雑度を算出。情報発信を強化し、需給バランスをもとにしたダイナミックプライシングを実現する。これによって、地域周遊や観光消費におけるサポーターの行動変容を目指す。

「来年度は、3年ほどかけて研究開発を行う事業を打ち立てたい」と中谷氏。コロナ禍だからこそ、インバウンドが戻るまでの期間、中長期的なDX事業に意欲を示す。「このままだと、DXは一過性のもので終わってしまう恐れがある。国として、大きな成功事例をつくることができれば、トラベルテックの重要性の認識は広がるはず」との考えだ。

このほか、新コンテンツ開発推進室では、観光立国に向けた取り組みとして、観光人材の育成にも目を向ける。特にDXを進めるうえで、ベンダーに対する目利きができる地域人材の育成が急務という認識だ。「セミナーや座学だけでは限界がある」と中谷氏。より実践的な効果を得るために、お互いの発想や考えをぶつけ合い、新たなヒントやモチベーションを生む「アイデアマラソンのようなものができれば、地域に根ざしたベンチャーも生まれるかもしれない」と期待する。

一方、中谷氏は、地域の問題点にも警鐘を鳴らす。「ビックデータやAIなどの言葉に飛びつき、補助金を得るだけでは、支援事業が終わり、ベンダーが去った後に、地域に何も残らなくなる」と、手段の目的化は避けるべきとの考えだ。そして、「単に作業の省力化や、情報・体験のデジタル化ではDXにはならない」と力説する。

DXを進めるためには、「ビッグデータやAIを妄信するのではなく、現状を把握し、どこに潜在性があり、デジタル技術によってどういう課題を解決したいのか。それを検討することの方がはるかに重要」。

灯台下暗しでは先は見通せない。観光立国に向け、地域では地に足のついた観光DXが求められている。

聞き手 トラベルボイス編集長 山岡薫

記事 トラベルジャーナリスト 山田友樹

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】