航空データ分析を提供するOAGは、アフターコロナを見据えた航空ネットワークを考えるウェビナーを開催した。パンデミック発生以降、航空会社は供給を大幅に削減。空港会社も旅客需要の減退や路線の縮小に直面している。将来の航空旅行の回復に向けて、航空会社と空港、そして地域も含めて、新たな協力関係の構築が求められてくる。ウェビナーでは、西村あさひ法律事務所の赤松祝弁護士が「空港、自治体、地元企業、旅行会社などが協力して、地元住民の利用を促進し、航空会社のインセンティブになり得るような制度設計は可能ではないか」として、3つの戦略的プログラムのスキームを紹介した。

地域がチケット購入資金を積み立てるATB

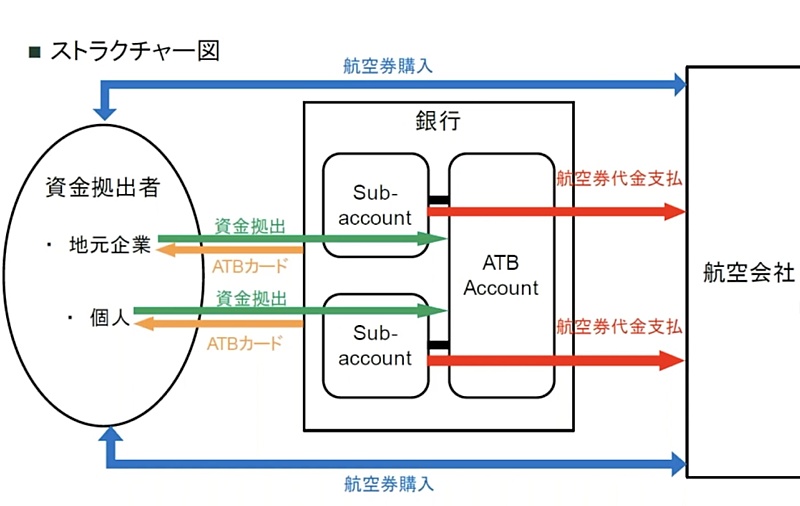

そのひとつが「Airline Travel Bank (ATB)」という仕組みだ。足元の地域のアウトバウンド需要を創出し、将来の成長を促進するのが目的。「従来のスキームでは、地元の航空利用を促進するものはあっても、それが特定の航空会社が特定の路線を維持するインセンティブにはなり得なかった」(赤松氏)が、ATBでは地元住民や企業が航空券を購入することで、特定のエアラインへの収入を保証する。すでに米国ではこのスキームを導入している空港があるという。

日本版ATBとして国内で応用する案については、資金の拠出元として、地元企業、個人、自治体、空港会社などを想定。自治体が一定の助成金をファンディングし、個人や企業もオプトイン型で資金を拠出する。また、赤松氏は「空港会社が、着陸料の割引をする代わりに、その割引額を航空会社から受け取って、ATBにファンディングすることもありえるだろう」と話す。

資金はチケット購入にのみ利用可能で、チケット購入に利用されなかった残額はエアラインに交付する。資金は銀行が管理し、チケット購入資格者には、個別のサブアカウント及びカード(ATBカード)を付与。実際の利用者には一定の基準を基に、自治体の拠出金によって補助金に違いをつけ、結果的に通常よりも安く旅行することができることで、利用者にインセンティブを与える。

ATBの概念図(西村あさひ法律事務所提供)

ATBの概念図(西村あさひ法律事務所提供)

この循環を回すことで、地元の利用が定着すれば、空港での収益も上がる。

空港会社は、その収益を航空会社とシェア。航空会社からすると、割引してもらっていた着陸料分を空港会社にファイナンスするが、チケット購入代金やターミナルでの収益をシェアすることで、空港会社から利子をつけて返済してもらうという見方もできる。赤松氏は「この仕組みで、空港会社、航空会社、地域とのサステナブルな関係が構築できるのではないか」と提言する。

すでに米国のある州では事例がある。申込最低金額を定めつつ、最高金額に制限は設けない。申込者は申込時に一定金額を入金し、残額は航空会社と空港が具体的な契約を締結した後に支払う。申込額の一定割合は航空会社への保証金に充当され、航空券の支払いには利用できない。

また、交付されたATBカードは、航空券の購入のみに利用可能(直販や提携旅行会社)で、パッケージでの利用は不可となっている。1年以内に該当する路線が運航を停止した場合は、その時点での残金は申込者に返金される取り決めだ。

赤松氏は「メリットは、航空会社だけでなく地元企業や個人のインセンティブにもなること。航空会社にとっては、財政支援と経済効果は同じ」と話し、航空会社の資金ニーズに合わせた制度設計は可能とした。

ただ、課題もある。このスキームは空港のある地域からのアウトバウンドがターゲットで、地域に入るインバウンドについてはインセンティブは効かない。路線維持・発展のためには、双方向の需要が理想だが、その需要動向を航空会社がどう判断するか。また、地方空港では便数が限定的な外航は「特定エアライン」となりうるが、このスキームが国内航空会社にも有益かどうかは議論が必要かもしれない。

最低収入保証合意と収益分配

また、赤松氏は「最低収入保証合意(Minimum Revenue Guarantee Agreement)」という枠組みも紹介。これは、一定の割合の保証額を事前に合意し、実際の実績値が当該保証額を下回る場合、誘致側がエアラインに一定の範囲で補償する制度。空港側は、路線需要の伸びによって支払い金額を逓減することができるほか、支払い条件・時期などで柔軟な設定も可能になるメリットがある。

一方で、路線需要が伸びない場合の誘致側のリスク負担、支払原資、燃油費の上昇など外部環境の変化、航空会社の収支状況の把握などの課題があるほか、航空会社の営業努力が必要なため、その対価に報いる制度設計が必要になる。

このほか、「収益分配(Revenue Share)」という考え方もある。空港ターミナルや駐車場など非航空系での収益の一部を、消費する旅行者を運んできてくれる航空会社とシェア。旅客数が増えるにつれて、営業利益率は上昇していくという規模の経済の仕組みで、これがうまく回れば「空港と航空会社とのパートナーシップが強化される」(赤松氏)。

アフターコロナの需要創出に注力する空港会社

一方、空港会社側では、アフターコロナに向けて、地元自治体などと協力して、地域や海外での需要創出に注力しているところだ。2019年に民営化された福岡空港では観光局、旅行会社などと連携し、中国、韓国、台湾向けに九州の魅力の発信。福岡国際空港執行役員空港営業本部長のチンリオン・テオ氏は「新規路線を持ってくるためには、空港だけてなく地域の事業者を含めて、地元コミュニティの協力は欠かせない」と主張する。

また、同社エアライン営業部エアライン営業課チーフの胡瓊芳氏は「航空会社は今後、収益性をより重視して、路線展開していくだろう。需要の重要性がさらに大きくなる」と話し、需要創出に向けたマーケティング強化の必要性に触れた。

アウトバウンドが強い中部国際空港では、企業向けの取り組みを強化。登録制を導入し、コンシェルジュサービスとして乗り継ぎネットワークの案内や頻繁に変更される入国規制の情報を提供。「将来的には経由便の流動データを集めて、直行便の誘致につなげていきたい」(中部国際空港航空営業部・旅客ネットワークグループ長の金室紀子氏)考えだ。

OAGチーフアナリスとのジョン・グラント氏は、直近の航空データとして、世界の国際線の座席供給量はコロナ前の約56%に戻っているが、日本は14%、中国は6%、韓国は10%にとどまっており、東アジアは世界の他の地域よりも回復が遅れていると指摘。そのうえで、「日本の空港は、公共サービスとしてではなく、ビジネス思考で戦略を立てていく必要がある。空港は地域経済の商業ハブ。空港は雇用を産み、投資を作り出し、地域経済が発展するきっかけとなる」と話し、空港の役割の重要性を強調した。

※編集部注:本記事は、ウクライナ危機が勃発する以前に開催されたウェビナーを取材したものです。

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】