こんにちは。観光政策研究者の山田雄一です。

コロナ禍の到来から2年。

コロナ禍は、間違いなく観光地に大きなダメージ、集客減をもたらしていますが、そのダメージの大きさは、まだら模様となっています。要は、大きく客数を減少している所もあれば、そうでもない所もあるということです。

まず、コロナ禍は、インバウンドを事実上「ゼロ」としましたので、インバウンドのシェアが大きい地域ほど、ダメージを受けることになりました。

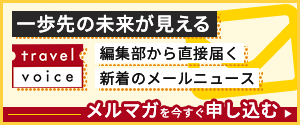

では、どれくらいインバウンドのシェアがあったのかというと、以下のようになります。

※統計上、このインバウンドには日本在住の外国人も含みます。

宿泊旅行統計調査より筆者作成

宿泊旅行統計調査より筆者作成

東京・大阪・京都が、インバウンドの拠点になっていたことが明確です。しかし、コロナ禍はインバウンドを遮断し、これらの需要を喪失することになりました(日本在住の外国人を除く)。

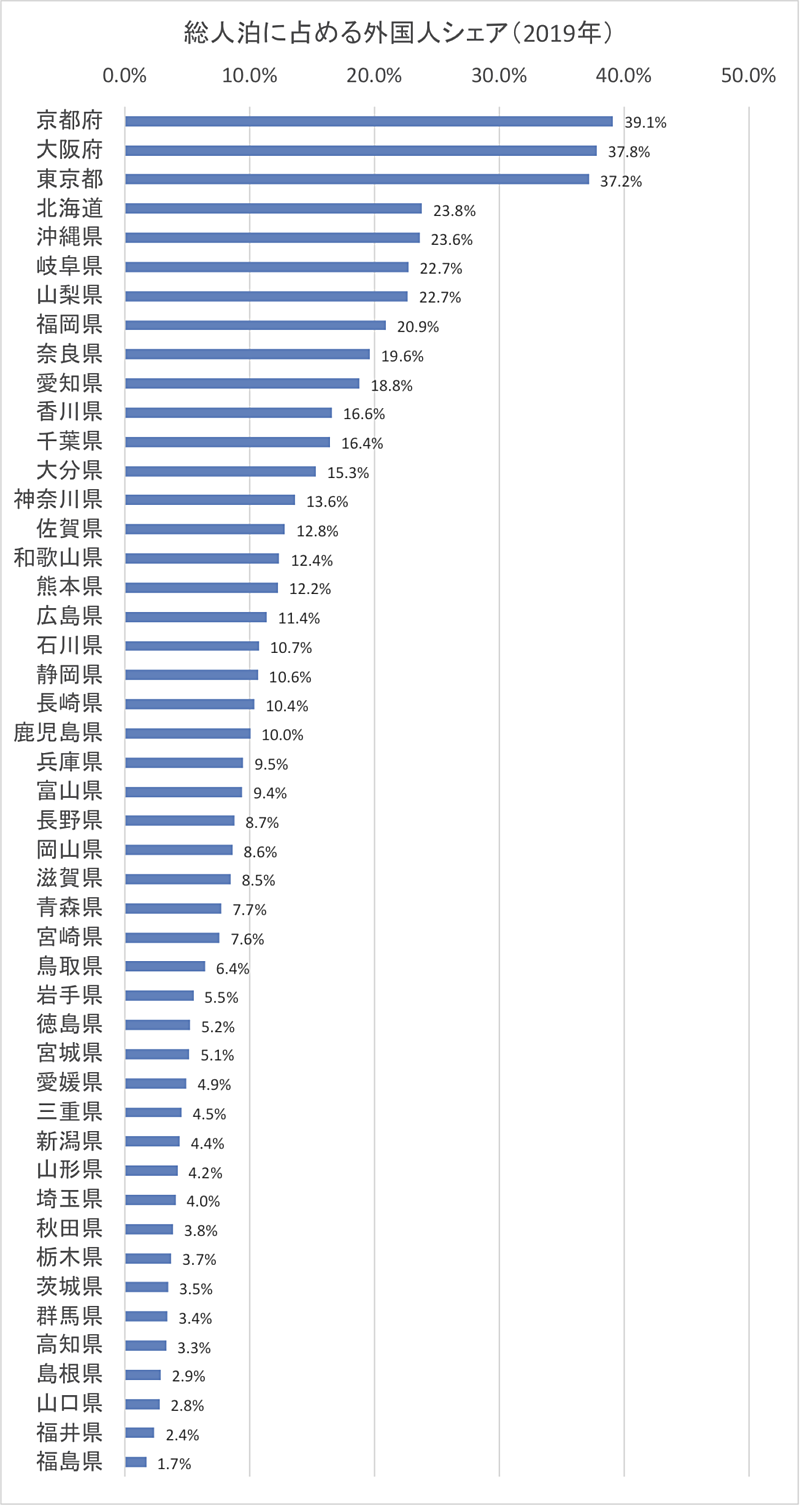

その上で、コロナ禍は、国内需要についても制限をかけることになります。そこで、日本人のみの2019年人泊数に対する2020年、2021年の比率を示すと、以下のようになります。

宿泊旅行統計調査より筆者作成

宿泊旅行統計調査より筆者作成

コロナ禍によるインバウンド客の喪失は、全ての地域にとって「平等」に生じた問題であるとしても、このグラフを見ると、国内客の集客減は地域によって「まだら」に生じた問題であることがわかります。

では、なぜこうした「まだら模様」が起きたのか。現時点で、それを整理しておくことは、観光地のレジリエンスに重要な知見となるに違いありません。

将来予測の前提は事前想定できる環境

私たちは、未来を見通すことはできません。私たちが将来予測と呼んでいるものは、過去からのトレンドを将来に引っ張っている結果に過ぎません。つまり、諸々の環境が、事前想定できる範囲で変化していくという前提で将来環境を規定し、その環境への対応を行っています。この将来展望の精度と、それを踏まえた対応の強度が、サステナビリティやレジリエンスへとつながることになります。

例えば、現在すすんでいるノーカーボンの動きや、ミレニアム、Z世代へのシフトは「事前想定」できる話ですが、これらの変化についてどの程度、範囲までを認識し、そこから生じる自身への影響を見極められるか、さらには、それに対応する計画を立案し実行できるかは、主体によって異なることになります。

しかし、事前想定が可能な範囲を超える突発的な事態に対し、将来予測は意味を持ちません。今回のコロナ禍や地震や台風といった天災、さらには、ウクライナ侵攻のような軍事やテロ。これらは、発生確率は低いものの、発生した場合の影響やダメージは甚大という特性をもっています。

こうした事態への対応は、将来予測というより、リスク・マネジメントやBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)といった範疇に属するものとなりますが、コロナ禍のように甚大で、かつ、複数年にも渡って生じる事態への対応は、その範疇を超えていると言えます。BCPで、2年も経営を持続させていくというより、「コロナ禍」という事態を前提とした1-2年程度の短期経営計画を立案し、動かしていく方が適切となるからです。

コロナ禍の発生

とはいえ、短期経営計画を立案・実行するには、コロナ禍が「どれくらいの期間」続くかを判断する必要があります。私は、今から2年前、2020年の春時点で「撤退戦」の展開を提言しましたが、その当時、コロナ禍が2年経っても収まっていないと考えられる人は少なかったでしょう。

また、その一ヶ月後には、長期戦を覚悟すべきこと、産業維持のために特別な支援策が必要なことを指摘しました。

さらに4月上旬には、DMO向けに「事業計画を一切白紙にすべき」といったことを提言しています。

その後、GoToトラベルがあったり止まったり。感染の波が来たり消えたりしましたが、基本となる対応方針は、2年前に示したものと変わっていません。

さて、前置きが長くなりましたが、コロナ禍のような事態を事前に想定することは難しいが、一度、発生してしまえば、その被害は甚大。そこからの下手な攻勢は被害を拡大することになるため、撤退戦/防衛戦に徹して、出血をどこまで抑え込むことができるかということになります。

しかし前述の通り、国内の宿泊需要の減り方は、地域(都道府県)によってかなりの差があります。

このことは、コロナ禍による様々な影響が、一様に生じるのではなく、地域によって異なることを示しています。ただしコロナ禍が想定外であった以上、影響のまだら模様は、コロナ禍後に地域が行った対応による成果ではなく、従前の地域と観光客との関係、市場構造が左右したと考えるのが自然です。

もしこの考えが正しいとすれば、その要因を把握することで、コロナ禍のような事態に対する強度を「あらかじめ」高めておくことが可能となります。

そこで、本稿ではコロナ禍前2019年当時の「観光の状態」と、2020年、2021年の人泊動向(日本人)との関係について分析(相関分析)してみました。

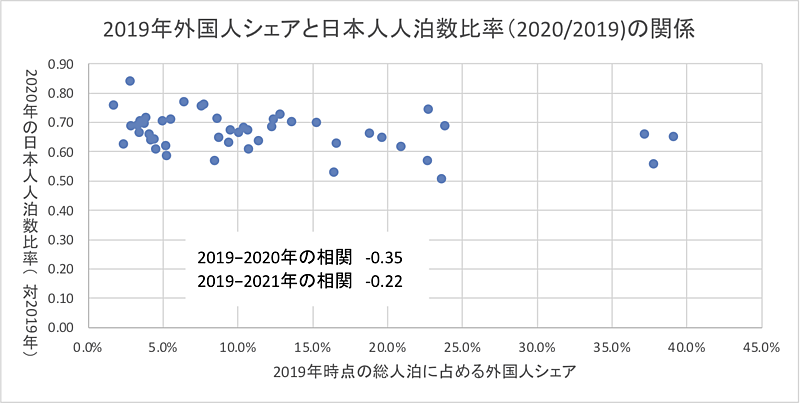

分析1. 従前の外国人シェア

はじめに、従前の外国人シェアとの関係を見てみましょう。ここで対象としているのは日本人であるため、外国人シェアは、本来であれば関係ないはずです。しかし分析してみると、2019から2020年においては、(5%水準で)有意な相関が確認できました。

この理由は判然としませんが、インバウンドのシェアが高いということは、それだけ勢いに乗って観光振興を実施してきた地域と言えますので、コロナ禍という急ブレーキが、より強くかかってしまったのかもしれません。

宿泊旅行統計調査より筆者作成

宿泊旅行統計調査より筆者作成

分析2. 同行者

国内客の従前の客層を同行者別に見てみると、「大人のみ」「子育て後の夫婦・カップル旅行」が正の相関、「男性―未婚の友人旅行」が負の相関が確認されました(*が5%基準、**が1%基準。以下同じ)。

これを見ると、従前に「大人の家族」に支持されていた地域はコロナ禍のダメージが低く、逆に、未婚男性が友人旅行で訪れていたような地域では、コロナ禍のダメージが強く作用したと考えることができます。

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

分析3. 発地 ― マイクロツーリズム

次に、従前の発地構造(集客圏)に着目してみましょう。

コロナ禍では、遠距離での移動が制限されたため、近隣の市場を取り込む「マイクロツーリズム」が注目されるようになりました。もともと「距離」は、集客において大きなハードルであるため、各地域は近隣地域が主たる発地となっていましたが、その比率には大きな差がありました。

従前から、その比率が高い地域であれば、コロナ禍でも集客ダメージは少ないと考えることができますが、結果は、ほぼ無相関でした。

※「同一ブロック」とは、北東北、四国などの地方ブロック内から集客シェア(2019年時点)を示す。

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

分析4. 旅行目的

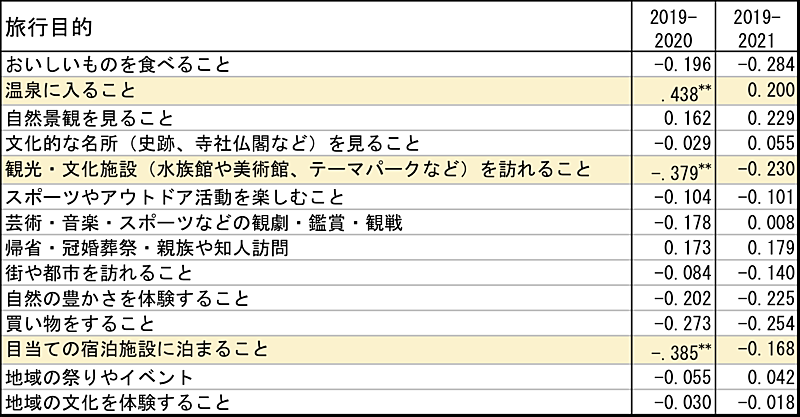

従前の旅行目的について見てみると、「温泉」が正、「観光・文化施設を訪れること」「目当ての宿泊施設に泊まること」は負の相関となりました。

従前から、温泉地として注目されていた地域では、コロナ禍のダメージが弱かったことがわかります。一方、特定の集客施設が来訪目的とされていた地域は、高いダメージを受けました。テーマパーク系は、そもそも営業を停止・制限していたため、当然のこととして「目当ての宿泊施設に泊まること」についても負の相関が確認されたことについては議論が必要でしょう。

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

分析5. 宿泊施設

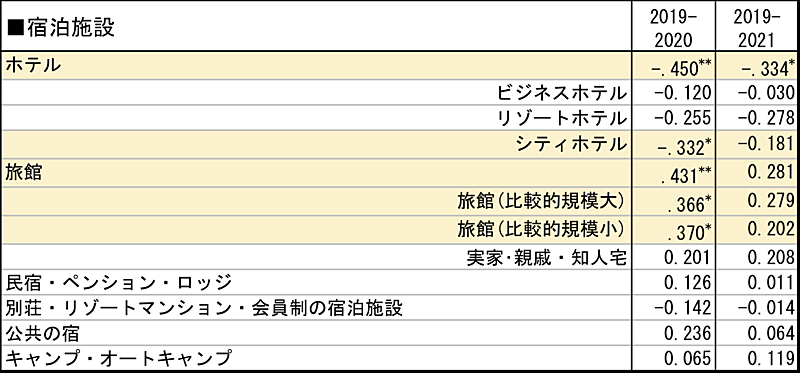

その辺についての考察を深めるため、従前での利用宿泊施設について見てみましょう。

結果、ホテル系は負、旅館系は正となりました。この結果と、前項をあわせて考えるとホテル、特にシティホテル系が避けられた結果と考えられます。

一方で、従前に旅館が注目されていた地域は、コロナ禍でのダメージを弱めることができたことになります。これは旅館がコロナ禍に強いというより、温泉地のダメージが弱かったことと関係があると考えることができます。

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

分析6. 現地活動

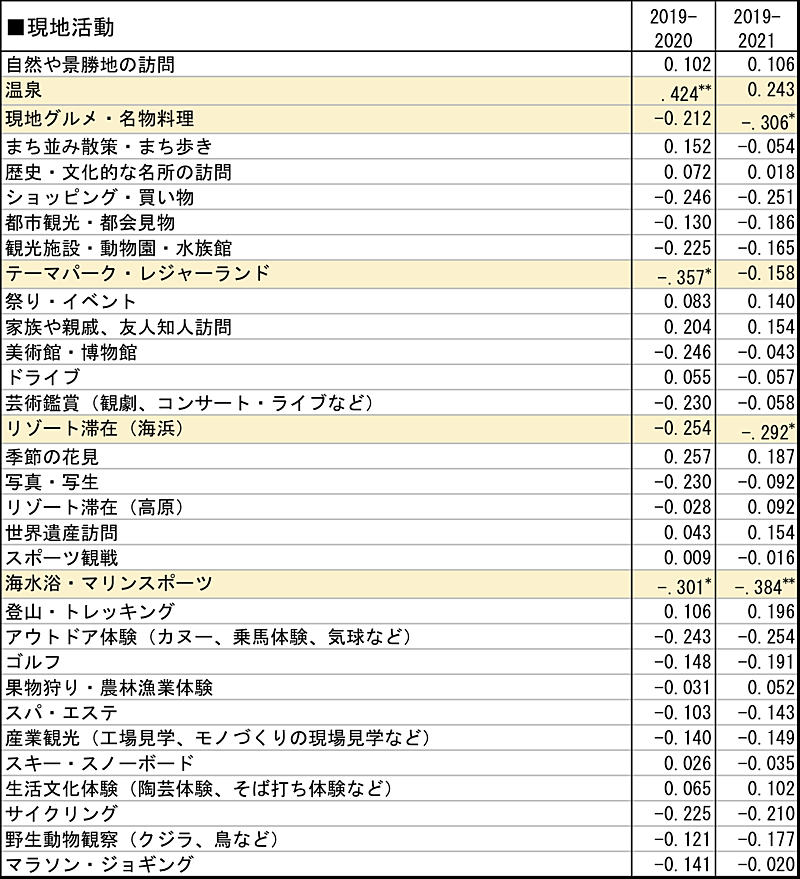

従前での現地での活動(実施状況)との関係について見てみると、ここでも「温泉」は正の相関が出ました。

また、「現地グルメ」「テーマパーク」「リゾート滞在(海浜)」「海水浴」については、負の相関となりました。

コロナ禍によって、会食が著しく制限されるようになったため、「食」を売りにしていた地域は避けられる傾向となったことは容易に想像がつきます。また、テーマパーク系は、前述の通り、施設が営業休止する場合も多かったことが原因でしょう。

他方、海浜系については、本来であれば屋外アクティビティができる場所として注目されてもよいところですが、公設系が多いためテーマパーク同様に海水浴場の閉鎖などの影響を受けた可能性が考えられます。

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

分析7. 交通機関

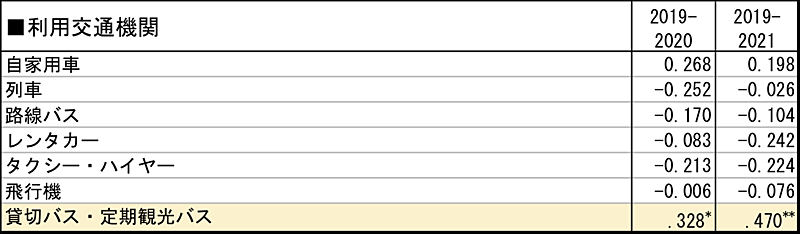

2019年時点の利用交通機関との関係性も見てみましょう。

コロナ禍においては、航空機や長距離の鉄道が避けられ、マイカーやレンタカーにシフトしたと言われますが、自家用車は正、列車は負の傾向(ただし、有意水準には至らず)を示したものの、飛行機については、ほぼ無相関でした。かわって、有意な相関を示したのは貸切バスでした。

注意いただきたいのは、この利用交通機関は2019年時点のものであること。つまり、コロナ禍で貸切バスが使われたのではなく、2019年時点で、貸切バスが多く来ていた地域は、ダメージが少なかったということです。

これも解釈が難しいところですが、貸切バスが訪れるような「定番」の観光地は、ダメージが少なかったと考えることができるでしょう。ただ、定番であるが故に安心感が持たれたのか、旅行会社など周辺事業者が努力した結果なのか理由は判然としません。

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

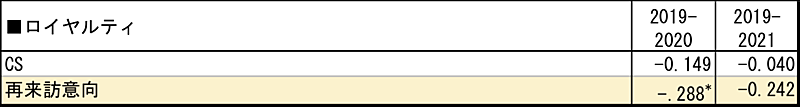

分析8. ロイヤルティ

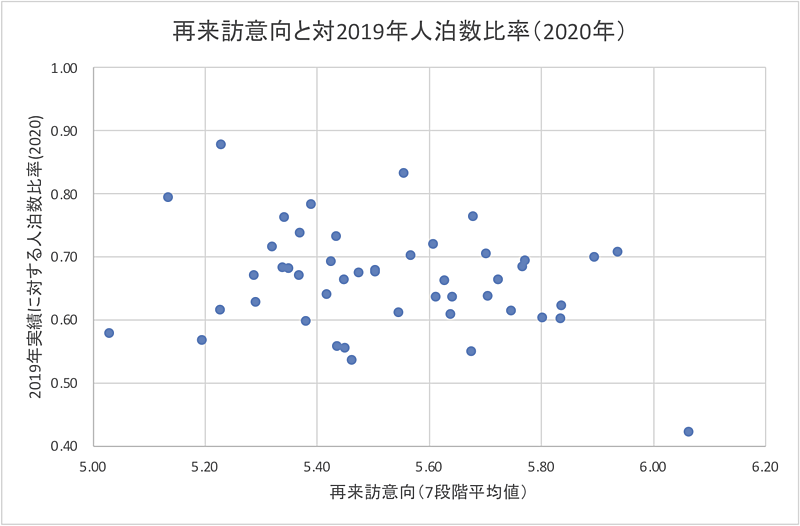

最後に、満足度(CS)と再来訪意向を見てみます。

従前から満足度や再来訪意向が高ければ、ダメージは弱められるように思いますが、結果は逆でした。

これも、解釈に戸惑うところですが、最も再来訪意向の高い沖縄県が、大きく人泊数を減少させていることが影響しています。

ただ、散布図を見ても、緩やかに負の関係があるように見えます。

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

宿泊旅行統計調査(観光庁)および旅行年報(公益財団法人日本交通公社)より筆者作成

再来訪意向が高いほど、コロナ禍へのダメージが大きいというのは大きな矛盾ですが、再来訪意向が高いということは、それだけ刺激が高い(ノベルティ・シーキングの要素が高い)場所であるとも言えます。

冒頭で示したように、本来、マーケットとしては別となる国内客と外国人客であるにも関わらず、外国人客のシェアが大きい地域は、国内客にまでダメージが及んでいます。このことと、従前の再来訪意向とコロナ禍での人泊数が負の関係となることは、もしかすると、同様の背景を持っているのかもしれません。

まとめ

今回は単純な相関分析を取っただけであり、実際の因果関係や理由はわかりません。

ただ、全体を通じて感じたのは「定番」となることによる、リスク耐性の強さです。

それは、今回の結果を素直に眺めると「インバウンドのシェアが低く、旅館が立ち並び、貸切バスがガシガシ訪れ、シニア層が家族や友人と訪れていた」地域が、今回のコロナ禍においてダメージを少なく抑えることに成功できたことになるからです。

こうした地域は、ある意味「古い」観光地であったわけですが、まさにこの地域がコロナ禍というとんでもない世界において、観光客をつなぎとめる(※同じ観光客かどうかはわからない)ことに相対的に成功したわけです。

これはもしかすると、これらの地域では、コロナ禍でも冷静であったということが理由かもしれません。特に2020年中は、観光客に対して過激な反応を示した地域も少なくありません。しかし前述のような地域は、従前のインバウンド騒動からも距離があり、地域でのハレーションも少なかったと考えられます。

また、シニア層が訪れていたということは、親に連れられてその子どもたちも来訪していたのかもしれません。コロナ禍においては、観光客も着地となる地域に対する不安を持っています。その心理状態の中で「安心」できる地域は、自分自身、または、親などが訪れたことがあり「枯れた」地域であったと考えることは合理的でしょう。

今回の分析は、都道府県を単位とした大雑把なものですが、実際にはより小さい観光地単位、施設単位でもまだら模様は生じています。総じて「中長期的に安定的な推移をしてきたところは強かった」という傾向にあります。

言い方を変えると、需要を急増させた地域は、危機において脆弱であったとも言えます。攻めるのは強くても、守るという経験値は乏しく、議論が収束せず、有効な対応策が取れてこなかった地域も散見されます。

量的な拡大をいたずらに追わず、時間をかけて人々の関係性を構築することで、地に足のついた観光地域づくりを展開していくことが、サステナビリティ、レジリエンスの強化につながる…ということなのかもしれません。

※編集部注 この解説コラム記事は、執筆者との提携のもと、当編集部で一部編集して掲載しました。本記事の初出は、下記ウェブサイトです。なお、本稿は筆者個人の意見として執筆したもので、所属組織としての発表ではありません。

出典:DISCUSSION OF DESTINATION BRANDING. 「従前の顧客構成とコロナダメージの関係」

原著掲載日: 2022年3月20日

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】

観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】